この記事はだいたい 7 分ほどで読めます。

Ryzen5 3500 を使用して自作PCで CentOS7 を稼働させました。

PCの構成や組立の工程を記事にしました。

目次

経緯

仕事用にサーバーとして使っているPCが老朽化のためリプレイスすることに。

リビングに置いてあったんですけどファンの音なんかがどうしても気になるので静かに運用できるPCにしたいと思います。

老朽化したPCはDellのOptiplexGX520というモデルでCPUはPentium4。もともとHDDだったものをSSDに換装して動かしてました。メモリは1GBだったものを4GBに増設してました。

サーバーの用途はメールサーバーとWebサーバーで運用上は特段不都合はありませんでした。

構成

今回作成したPCの構成です。

- ケース:Fractal Design Define Mini C FD-CA-DEF-MINI-C-BK

- CPU: AMD RYZEN5 3500

- マザーボード:ASUS PRIME B450M-A

- メモリ: CFD W4U2666CM-8G *2

- 電源ユニット:ANTEC NE550 GOLD

- グラボ:ASUS GT710-SL-1GD5-BRK

- SSD:Crucial CT250MX500SSD1

ケース

Fractal DesignのDefine Mini C FD-CA-DEF-MINI-C-BK というモデルにしました。

Amazonで8173円でした。一番悩んだパーツです。

静かで設置場所に収まるものを探したんですけど、PCを自作で組むのが初めてなのであんまり小さいと組み立てが大変そうだしでかいと邪魔になるしということでこの製品にしました。

CPU: Ryzen5 3500

AMD RYZEN5 3500BOXです。

6コア6スレッドのやつです。

巷ではRyzen5000シリーズの販売がスタートするということで大盛り上がりしているなか旧型を購入しました。

パソコン工房で14680円でした。

選定理由はRyzen5000シリーズが話題になってることと、予算的な問題とスペック的なところです。そもそもPentium4で動かしてたようなサーバーなので今どきのものならスペック面で不満は出ないかなと思ったのでこちらにしました。

マザーボード

ASUSのPRIME B450M-Aというモデルです。パソコン工房で7404円でした。選定理由はケースに入ってRYZEN5 3500が付けられて安かったからです。あとはASUSがお気に入りってのもあります。あんまり高価なものを購入して動かなかったりしたらショックが大きいので安いのにしました。

メモリ

CFDのW4U2666CM-8G *2というモデルです。

パソコン工房で6430円でした。

こちらは値段で決めました。内部の見えないケースなんで正直なんでもよかったというのもあります。

電源ユニット

ANTECのNeoECO Gold NE550Gというモデルです。

パソコン工房で8131円でした。

選定理由はGold認証で安かったからですね。

グラフィックボード

ASUSのGT710-SL-1GD5-BRKというモデルにしました。

パソコン工房で3619円でした。

初期設定の時にしか使わないので安価なものにしました。これを選んでるときにCPUを違うものにした方がいいんかなとか考えたりもしました。

SSD

CrucialのCT250MX500SSD1というモデルです。

これはもともと動かしてたものの使いまわしです。

組立

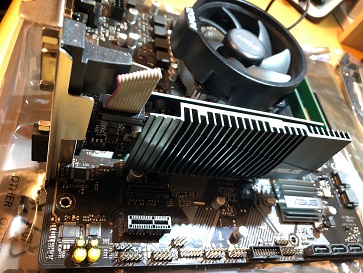

まずはマザーボードにCPUを装着します。

向きを合わせてピンでとめるだけのようです。

次にCPUクーラーを付けようと思ったんですけど、先にCPUクーラーをつけてしまうとメモリが付けづらそうだったのでメモリを付けてからCPUクーラーを装着しました。

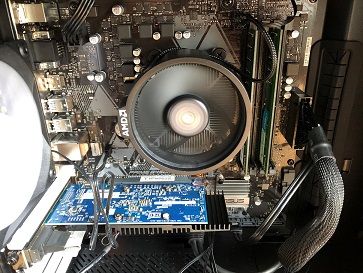

続いてグラフィックボードを付けてみます。

ケースに電源ユニットを装着。

装着する向きがよくわかりませんでした。

上下が逆なような気もしますがそのままにしておきます。

あとはマザーボードをケースに装着してSSDとコードをつないで完了です。

SSDはここに装着。

マザーボードをつないでケーブルを接続しました。

説明書を見ながらやれば特に難しいことはありませんでした。

組み立て完了です。

セットアップ

SSD以外がまったく異なるハードになったためか、起動はするけどOSが起動してくれませんでした。

動かないと色々困るのでどうにか動くようにします。

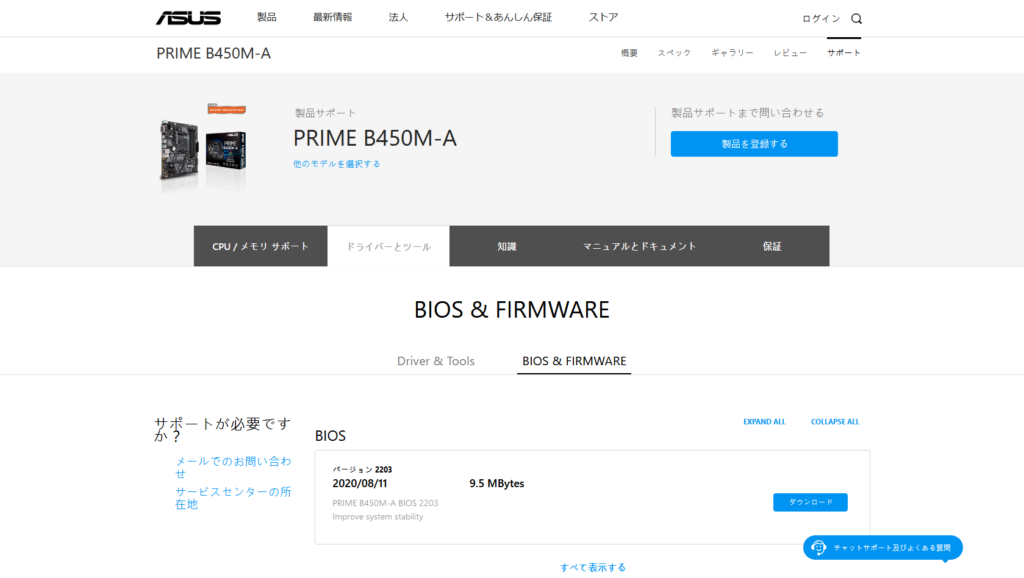

biosアップデート

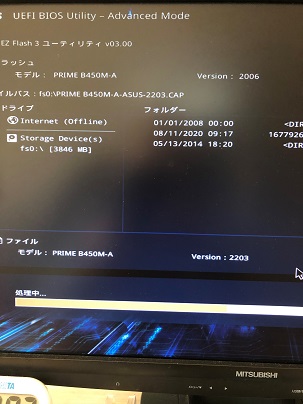

ダウンロードページから最新をダウンロードしてきて本体に反映させます。

こんな感じで反映。

dracut

起動時に Warning: dracut-initqueue timeout と出ているのでこれが原因のようです。

rescueモードで起動して下記を実行。

# dracut -f initramfs-3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64.img 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64

リブートしたら正常にOSが起動しました。

IPアドレスの再設定

pingが通らないのでIPの設定を行います。

ネットワークカードが変わってしまったためのようです。

これで一通りの作業が完了しました。

まとめ

組立自体は1時間もかからないでできました。

ただ、通常起動するまでに3日くらいかかりました。

途中、泣きそうになりながら調べたりしてました。

そもそもの目標である静音化はとりあえず成功している感じです。

そんなに負荷のかかることもないからかもしれないけど、ほぼ無音です。

近づいて耳を澄ますとファンの音がかすかに聞こえる程度でほとんど気になりません。

動作自体も稼働して数日たって問題らしい問題はありません。

CPUが進化してるのでかなりレスポンスは良くなっている気がします。

あとはどれくらい使用できるかが問題ですね。

おわり。